조선 왕들 중에서 가장 평가가 갈리는 왕 조선 3대 왕 태종 이방원,

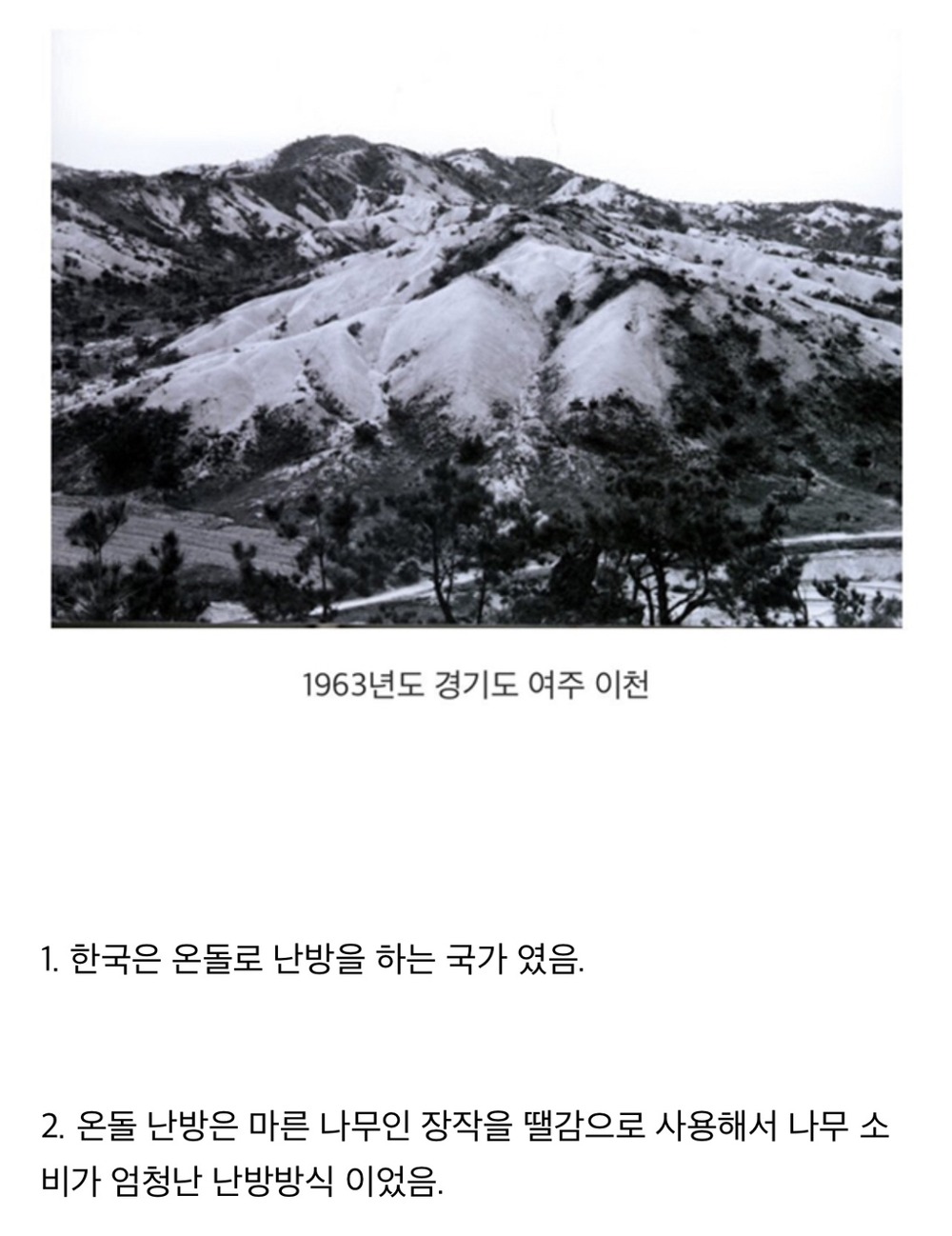

요즘에는 꽤 좋은 평가가 더 많은 듯 하지만 (세종의 아버지이자 딱 필요한 만큼만 숙청)

나 어릴때만 해도 상당히 많은 책에서 이방원은 나쁘게 평가되어 있었다.

https://youtu.be/c1O0H_49G2U?si=R10HWOlklVR1fJEE

https://youtu.be/MrAn80VnsUQ?si=undGWeVdUlEBTTW1

https://youtu.be/J97sPTGXbV4?si=sAQUJh8AkNARItij

권력욕에 미쳐서 고려의 충신 정몽주를 죽이고,

친아버지를 유폐하고,

친동생을 죽이고,

양어머니의 무덤을 파헤치고,

왕자의 난을 두번이나 일으키고,

자신을 도와준 처가를 몰살시킨,

조강지처인 원경왕후에게도 잔인했던 피가 아닌 철로 이루어진 듯한 사람.

이러한 이방원에게도 생각보다 인간적인 면모가 있었으니...

공적인 면, 특히 권력을 넘보는 듯한 사람들에게는 철저하게 잔인하고 끝까지 철퇴를 내렸으나,

사적으로는 의외로 허술하고, 아랫 사람의 잘못도 눈감아주는 관용과 너그러움도 있었다.

============================================= 아래 글 출처는

태종 25권, 13년(1413 계사 / 명 영락(永樂) 11년) 2월 30일(기묘) 1번째기사혜정교 근처의 아동들이 주상·효령군·충녕군의 이름을 빌어 타구 놀이를 하다

『 명하여 형조(刑曹)의 계본(啓本)을 불태우게 하였다. 혜정교(惠正橋) 거리에 아동 곽금(郭金)·막금(莫金)·막승(莫升)·덕중(德中) 등이 있어 타구(打毬) 놀이를 하는데, 매 구(毬)의 칭호를 하나는 주상(主上)이라 하고, 하나는 효령군(孝寧君)이라 하고, 하나는 충녕군(忠寧君)이라 하고, 하나는 반인(伴人)이라 하였다. 서로 치다가 구(毬) 하나가 다리 밑의 물로 굴러 들어가자, 그 아이가 대답하기를,

“효령군이 물에 빠졌다.”

하였다. 효령군의 유모(乳母)가 마침 듣고 쫓아가 잡아서 효령군의 장인 대사헌 정역(鄭易)에게 고하였다. 정역이 형조에 고하여 옥에 가두고 물으니, 말하기를,

“곽금(郭金)이 제창하여 장난한 지 이미 3일입니다.”

하였다. 행행(行幸)하는 때이므로 아뢰지 못하고, 이때에 이르러 형조에서 요언률(妖言律)로써 갖추 아뢰니, 임금이 말하기를,

“이 아이들은 모두 10세에 불과하니, 요언(妖言)을 조작한 것으로 논함은 불가하며, 또 동요(童謠)라 이를 수도 없다. 예전의 이른 바 동요란 이런 일이 아니었다. 비록 이것이 동요라 하더라도 또한 무죄(無罪)이니, 동요의 율은 즉시 대언사(代言司)로 하여금 형조와 함께 불태우게 하라.”

하고, 이어서 명하였다.

“다시는 이 일을 말하지 말라.” 』

공에 다가 임금 이름 붙여서 발로 차는 아이들 용서...

태종 17권, 9년(1409 기축 / 명 영락(永樂) 7년) 4월 18일(경인) 2번째기사시골 사람 손귀생이 창덕궁을 구경하고 광연루까지 들어와 구금되었으나 석방하다

『손귀생(孫貴生) 등 두 사람을 석방하도록 명하였다. 손귀생 등은 시골 사람인데, 창덕궁(昌德宮)을 구경하고 들어와서 광연루(廣延樓)의 못 아래에 이르렀었다. 순금사(巡禁司)에서 장(杖) 80대로 조율(照律)하니, 임금이 말하였다.

“이들은 무지한 시골 사람이니 방면(放免)하는 것이 옳다. 예전에 조서(趙敍)가 대언(代言)이 되었을 때, 시골 선비 한 사람을 데리고 들어와 숙직하고 이른 아침에 내 보냈었는데, 그 사람이 갈 길을 잃어서 곧바로 침전(寢殿)의 뜰안으로 들어왔었다. 궁인(宮人)들이 놀라서 꾸짖으니, 대답하기를, ‘나가려고 한 것뿐입니다.’ 하였다. 내가 말하기를, ‘이는 무지한 자이다. 좌우(左右)에서 들으면 반드시 법대로 처치하도록 청할 것이니, 빨리 놓아보내서 가게 하고, 이 말을 드러내지 말도록 하라.’고 하였었는데, 바로 이와 똑같은 일이다.”』

술취해서 궁궐에 잘못 들어온 백성 용서...

태종 11권, 6년(1406 병술 / 명 영락(永樂) 4년) 4월 9일(기사) 2번째기사 『해온정(解慍亭)을 창덕궁(昌德宮) 동북 모퉁이에 지었다. 임금이 지신사 황희(黃喜)에게 이르기를,

“이제 새 정자(亭子)가 이룩되어 권근(權近)으로 하여금 이름을 짓게 하였더니, 청녕(淸寧)으로 명명(命名)하기를 청하였는데, 대저 하늘이 맑고 땅이 편하다[天淸地寧]는 뜻을 취한 것이다. 그러나, 적당하지 못한 듯하여, 내가 해온(解慍)으로 고치고자 하는데 어떠한가?”

하니, 좌우에서 말하기를,

“매우 좋습니다.”

하였다. 임금이 웃으며 말하기를,

“임금이 말을 내면 신하들이 반드시 이구동성(異口同聲)으로 추켜 세우는구나. 다시 권근과 의논하는 것이 마땅하다.”

하고, 드디어 그 집에 가서 물어보도록 하니, 권근이,

“좋습니다.”

하였으므로, 이에 새 정자를 명명하였다.』

혜온정이 만들어지자, 태종은 황희 등에게 "이 건물 이름을 혜온정으로 하자. 어떠냐?" 하고 질문을 했습니다. 신하들은 비위를 맞추기 위해 "아이고, 아주 좋습니다." 하고 있는데, 그 모습을 본 태종은 씩 웃으면서

"얘네들은 임금이 뭐라고 말만 하면 모두 예, 예, 좋습니다. 이런 말만 하는구만."

하고 권근하고 이야기를 했습니다. 간단하게 내뱉는 말이지만 신하들에게는 등골이 서늘해지는 발언 입니다.

아부하는 신하들에게 일침 날리는 왕;

자세한 글은 아래 출처에서 확인...

==================================

출처는 https://mlbpark.donga.com/mlbpark/b.php?b=bullpen2&id=4643945

이방원이 그래도 인간적인 매력은 있는 사람이었죠 : MLBPARK

http://mlbpark.donga.com/mbs/articleV.php?mbsC=bu…

mlbpark.donga.com

이러한 이방원의 강한 매력과 큰 아들 양녕대군과의 갈등을 잘 그린 드라마가 용의 눈물,

약하고 인간적인 고뇌하는 모습을 잘 그린 드라마는 태종 이방원

태종 이방원이 왕되기 전에 겪는 여러가지 일들을 재미있게 표현한 글 모음

1화 https://theqoo.net/square/2272619492

더쿠 - 아빠가 쿠데타일으켰는데 청와대로 정상출근한 5급사무관ㄷㄷㄷㄷ

군인 아빠가 갑자기 쿠데타일으킴 https://img.theqoo.net/fKHHR 아빠가 그랬건말건 출근은 해야하는 K-직장인 방원이 https://img.theqoo.net/zVjdK 울공주님들 조심히 외할아버지네 가있어 아빠다녀올게~ https:

theqoo.net

2화 https://theqoo.net/square/2273769433

더쿠 - 한밤중에 부하직원들이랑 집에 찾아온 직장상사... 먹고살기 정말 힘드네요.pann

오늘도 관청에 출근한 K-직장인 방원이 https://img.theqoo.net/lQcfl 아빠 쿠데타 후로 직장내 따돌림 당하는중 https://img.theqoo.net/pGOTx ㅈ같네...고용노동부 1350에 신고할까... 했지만 처자식 생각하며 참

theqoo.net

3화 https://theqoo.net/square/2281346501

더쿠 - 기싸움 오지는 국무회의에 참석한 K-직장인 방원이.jpg

자객 잠입했단 소식듣고 집으로 달려가는 방원이 그런데 오늘은 https://img.theqoo.net/mtgWv 축제 기간이었던것임 https://img.theqoo.net/cLgTs 불쇼하고 난리남 https://img.theqoo.net/CFwtn 환장 https://img.theqoo.net/X

theqoo.net

4화 https://theqoo.net/square/2282980382

더쿠 - 민심 떡락한 어느날 이리저리 구르는 K-미니역적 방원이.jpg

우왕창왕 주살하고 이성계 민심떡락한 어느날 https://img.theqoo.net/pOlxm 오픈카 끌고나왔다가 비맞는 방원이 https://img.theqoo.net/uOqOa 갓길에 주차하고 비 피하려는데 큰형등장 https://img.theqoo.net/kjYfq

theqoo.net

5.6화 https://theqoo.net/square/2290646129

더쿠 - 안그래도 복잡한 와중에 삼년상 치르게 된 K-효자 방원이.jpg

맘바꿔 다시 개경으로 돌아온 성계 https://img.theqoo.net/LYMGs 하필 몽주를 만남 https://img.theqoo.net/LszDk 나 왕하려구ㅎㅎ 너도 같이하면 참 좋을텐데 좋은말로 넌지시 떠보지만 https://img.theqoo.net/AvaMQ

theqoo.net

7화 https://theqoo.net/square/2298416919

더쿠 - 조장하실분...? 숨막히는 눈치싸움에 고통받는 K-조장 방원이.jpg

결국 몽주를 죽이지 못한 현 조정 상황은 팀 캡틴고려 vs 팀 회군맨 https://img.theqoo.net/XVWdm 확연히 드러나는 쪽수차이 https://img.theqoo.net/fMitW 성계야 너 내 아들 마중 좀 다녀와라 https://img.theqoo.net/X

theqoo.net

8화 https://theqoo.net/square/2299480887

더쿠 - 기껏 밥상 다 차려줬더니 집에서 쫓겨난 K-총대 방원이.jpg

몽주킬 팀플 조장이 된 방원이 https://img.theqoo.net/eGbti 공동발표 할사람 혹시 있음? 내가책임지겠음 https://img.theqoo.net/VDTLL 철퇴맨 영규가 자원 한편 성계 병문안 가려는 몽주를 대신이 말림 https://i

theqoo.net

9화 https://theqoo.net/square/2306393916

더쿠 - 드디어 아버지가 왕좌에 올랐지만 미운털박혀 서러운 K-방원이.jpg

고려 왕대비를 압박해 국새를 받아낸 신하들 https://img.theqoo.net/TYXFw 성계야 너가 원하던 국새받아왔어 https://img.theqoo.net/AvwAJ 염치가있지 어떻게 덥석 받아 https://img.theqoo.net/OgAXt 무릎꿇었다 됐지?

theqoo.net

10화 https://theqoo.net/square/2307219626

더쿠 - 드디어 시작된 세자자리 둘러싼 조선막장드라마 속 K-주인공 방원이.jpg

막내 방석이가 세자됐단 소식에 빡친 방원이 https://img.theqoo.net/UJvNM 뭐라고? 방석이가 세자라고? https://img.theqoo.net/FxoqG 울엄마 무시하는건데 가만히 있을거야? 의욕을 잃은 방과형 https://img.theqoo.n

theqoo.net

11화 https://theqoo.net/square/2314263205

더쿠 - 권모술수 판치는 와중에 죽을지도 모르는 명나라로 가게된 K-왕자 방원이.jpg

갑자기 방원이 집에 찾아온 강씨 https://img.theqoo.net/uJGnT 귀한 약재란다 https://img.theqoo.net/DVAkJ 이거먹고 금쪽이 낳아야지 https://img.theqoo.net/tMGgK 병주고 약주고임? https://img.theqoo.net/HwGbE 중전마마한

theqoo.net

12화 https://theqoo.net/2315181298

더쿠 - 6개월 해외출장길 성공적으로 마치고 돌아온 K-사신 방원이.jpg

방원이가 명나라로 떠나고 https://img.theqoo.net/vPvni 그래도 자식이라고 걱정은 되는 모양 https://img.theqoo.net/Orzph 중전마마에게 들려온 충격적 소식 https://img.theqoo.net/mHLIY 내시랑 세자빈이 간통함 http

theqoo.net

이 글들 지우지 말길... 제발..

요즘 드라마는 원경왕후를 주인공으로 하던데...

재밌는 사극이 많이 나오면 좋겠다.

'읽을 거리 > 재미있는 역사' 카테고리의 다른 글

| 우리나라 산에는 언제부터 나무가 많았을까? (1) | 2025.01.23 |

|---|---|

| 조선시대 왕들의 서체 (0) | 2018.10.09 |

| 유약한 숙종, 카리스마 숙종, 깨방정 숙종... 숙종의 진짜 모습은? (0) | 2013.07.06 |

| 동이(숙빈 최씨)와 숙종의 첫 만남은 어땠을까? (야사집 수문록 보기) (0) | 2013.05.29 |

| 충무공 이순신 장군님의 위엄 및 업적 (0) | 2013.05.24 |

| 한국의 궁중혼례 - 국혼의 절차와 격식 (0) | 2013.05.14 |