비운의 왕비 폐비 윤씨 묘수난의 서삼릉(3)

▲ 서삼릉 비공개 지역에 숨어 있는 연산군 어머니 윤씨(1445-1482)의 회묘를

▲ 회묘의 문인석과 무인석. 분명히 묘인데 어째서 능의 형식을 갖춘 것일까.

▲ 공릉 문화유산해설사 권효숙씨가 올려다 보는 문인석의 높이가 약 3.4m 정도돼 보인다.

회묘는 원래 동대문 회기동에 있었으나 1969년 10월 25일 경희대학교 학교 공사 때 이곳으로 천묘했다. 회묘가 있던 자리는 현재 경희대학교 경희의료원이 들어 서 있다.

죽어서도 파란만장했던 폐비 윤씨의 묘가 이곳으로 오게 된 것은, 일제가 조선왕실의 태실과 왕자 공주묘를 집장하고 후궁들의 묘까지 여기로 옮긴 영향이 미친 게 아닐까 한다.

▲ 슬픔에 찬 문인석의 얼굴에서 비장함 마저 흐른다.

다른 어느 능의 능호보다 우울한 회릉이라는 능호를 되짚어보고, 회심곡을 폐비 윤씨의 무덤 앞에서 들려줬으면 하는 것은 그들 모자의 비극 때문인지, 아님 회심곡이라도 묘 앞에서 한바탕 속 시원히 불러줘야 폐비의 500년 서린 한이 풀어질 거라는 한낱 내 감상때문인지….

1482년 성종(1457-1494)에게 사약을 받고 한삼에 피를 쏟고 죽은 뒤 묘비조차 없던 윤씨에게 연산군이 즉위 후를 생각한 성종이 1489년 '윤씨지묘'라는 묘비를 세우도록 겨우 허락했다.

조선왕조의 대표적인 고부간 갈등 희생자가 폐비 윤씨이고 이 역시 권력에 희생된 여인이다. 한미한 양반 집안의 딸인 윤씨는 아버지 윤기무가 죽자 집안이 궁핍해 어머니에 의해 궁에 들어온다.

폐비 윤씨가 성종보다 12살이나 연상이라는 사실은 그리 알려진 바가 없다. 빼어난 미모로 성종4년(1473) 숙의에 봉해졌던 윤씨는 성종의 원비 공혜왕후가 죽자 왕비자리에 오른다. 성종이 13세 소년왕으로 왕위에 올라 7년간 정희대비의 수렴청정을 받던 시절이 끝나고 친정으로 들어선 성종7년(1476)년의 일이다.

성종은 어머니 인수대비의 반대를 무릅쓰고 연상의 여인이자 집안이 별 볼일 없는 윤씨를 왕비로 책봉했고 그해 연산군이 탄생한다. 정희대비, 인수대비, 안순대비의 세 과부 대비들의 비호 아래 성종의 여성 섭렵은 조선조 제왕 중에서도 손꼽힐 정도로 화려했다. 힘이 되어줄 마땅한 배경이 없는 윤씨는 명문가를 등에 업은 여성들과 정쟁의 틈바구니에서 희생되었다….

다 알고 있는 얘기다. 성종이 가장 사랑한 여인이었으나 지아비에 의해 죽음을 당한 윤씨는 오직 한 남자의 사랑을 갈구했던 불행한 여인이었을 뿐이다.

성종이 소년 시절 12살이나 연상이었던 윤씨를 왕비로 책봉할 만큼 사랑한 것은 무엇일까? 소년 시절에 빠졌던 미모였을까? 아니면 절대권력을 가진 제왕이라 그런 나이 차를 대수롭지 않게 생각한 것일까. 21살에 청상과부가 된 시어머니 인수대비와 불과 8살의 차이에 시샘 당한 여자들의 다툼이었을까.

숙의에서 단숨에 왕비로 오를 정도로 왕의 사랑을 입었지만, 훈구세력의 막강한 명문집안이었던 시어머니 인수대비(1437-1504)와 명문출신이었던 후궁들이 손잡은 세력다툼에 밀려나고 만다.

조선의 역사를 보면 사림과 훈구의 대립으로 요약할 수 있다. 왕실을 둘러싼 대신들의 정권 알력 속에 희생된 여인들이 한둘이던가.

▲ 난간석과 석물이 조선초기 양식이다.

성종이 1494년 12월24일 창덕궁에서 38세의 젊은 나이로 승하하자 29일 연산군이 20세의 젊은 왕으로 즉위한다. 국장기간이던 1495년 3월16일 성종의 능에 묻을 지석(誌石)의 초안이 발단이 되어 연산군은 비로소 자신이 폐비 윤씨의 자식임을 알게 된다.

지석에는 죽은 사람의 이름과 생몰연도, 행적을 숨김없이 적어 상석과 능상 사이에 묻는다. 지석의 초안에서 폐비 윤씨의 아버지 윤기무의 이름이 드러나면서, 연산군은 생모로 알았던 윤호의 딸 정현왕후의 아들이 아니고 윤기무의 딸 폐비 윤씨의 아들이 자신임을 알게 된 것이다.

그러나 정작 폐비 윤씨가 아들 연산군에 의해 회릉(懷陵)으로 복원된 것은 그로부터 10년이 지난 후인 연산군 10년(1504)이다. 1504년 3월부터 10월까지 7개월에 걸쳐 벌어진 갑자사화는 임사홍이 윤씨의 폐출을 빌미 삼아 훈구 세력과 사림 세력을 동시에 제거하려고 벌인 피바람이다.

성종이 사후 1백년간 폐비 윤씨 사건에 대해 거론하지 말라한 유명을 깨고 연산군에게 밀고하면서 유래 없는 사화가 벌어졌다.

연산군의 향락으로 국고가 비게 되자 공신들에게 공신전과 노비를 몰수해 보충하려 한다. 그때까지 폭정을 묵인하면서 자신들의 배를 채우던 권신들은 태도가 돌변한다. 자신들의 경제기반을 빼앗길 수 없던 권신들은 비로소 왕의 향락을 자제해줄 것을 요구하고 나섰다.

겉으로 갑자사화는 폐비 윤씨 사건 때문이나, 연산군과 대신들의 대립을 이용해 사림을 제거하고 정권을 잡으려는 임사홍의 속셈과 사림을 싫어했던 연산군의 내심이 맞아떨어진 결과다. 피비린내 나는 갑자사화에서 권신과 사림, 훈구의 거의 모든 세력들이 화를 당했고 중종반종이 일어난 계기가 됐다.

▲ 회묘를 수호하는 석호의 꼬리가 압권이지만 쓸쓸함이 느껴진다.

1506년 연산군이 폐위되자 회릉은 다시 회묘로 격하됐지만 '무덤을 건드리면 동티난다'는 설을 우리 조상들이 굳게 믿고 있는 덕분에 겉모습은 연산군이 조성한 회릉의 모습 그대로 갖추고 있는 것이다.

▲ 폐비 윤씨 회묘에서 내려다 본 후궁들의 공동묘지.

폐비 윤씨의 묘에서 나무들 사이로 후궁들의 묘가 내려다보인다. 이곳은 일제가 모아들인 후궁묘와 해방 이후 묘의 주변개발 때문에 옮겨온 명종 후궁 경빈 이씨 묘 외 6기를 천묘해 모두 16기의 후궁묘가 있다. 광복 후에 천묘한 묘들도 왜 일제가 만든 묘의 형식을 그대로 따랐는지 알 수 없다.

▲ 조선 왕들의 후궁묘.

▲ 겨울 석양의 그림자가 길게 깔린 대문 틈새로 보이는 후궁묘.

| 왕실에 들어와 각자의 사연을 지니고 영욕의 세월을 보냈던 여인들이 잠든 묘들을 보자니 겨울 석양에 길게 늘어진 그림자처럼 스산하기만 했다.

ⓒ 2005 OhmyNews

관련글

[펌] 인수대비는 한국인의 최고 여성상

[펌] 무엇이 인수대비를 20대에 권력의 핵심으로 만들었는가

[드라마의 이해 - 왕과나] '안방의 제왕' 인수대비

중국판 폐비 윤씨 사건

폐비 윤씨 이야기 - 그녀는 왜 폐비가 되었나?

연산군 이야기 (성종, 폐비 윤씨 이야기 추가)

파란토마토

2007. 11. 9. 04:11

2007. 11. 9. 04:11

몇 년 전에 미니홈피에 있던 글이라서 어디까지가 원글인지, 정확한 출처인지 기억이 안납니다.

문제가 생기면 삭제하겠습니다. 알려주세요.

누군가에게 들은 이야기..

폐비윤씨의 비극을 정확히 이해할려면 이야기는 좀 더 위로 올라가야돼.

때는 세조.(세종의 차남. 조카인 단종의 왕위를 찬탈했지. 왕이되기전엔 수양대군으로 불렸슴)

세조에겐 아들이 둘 있었는데 첫째가 당연히 세자.(조선의 왕위는 장자승계원칙)

그런데 이 세자가 젊어서 병으로 죽고 20대의 세자빈은 애딸린 청상과부가 됐지.

왕실 법도에 따라 세자빈은 어린 아들 둘을 데리고 친정으로 돌아가.

그리고 세조의 두번째 왕자가 다시 세자가 되어 왕위를 이어받아.(얘가 예종)

그런데 예종이 왕위를 이어받고 얼마 안되서 죽어.

당연히 다시 왕위를 이어야하는데 (왕위는 하루도 비워둘수 없으니까) 여기서 문제가 발생.

예종 주니어들이 완전 애기들인거야.(걸음마 애기들..)

가문좋고 야심차고 똑똑했던 예전 세자빈(아까 그 청상과부)는 이 기회를 놓치지 않아.

당시 권력을 쥐고 있던 대신들과 타협해서 자기 아들을 왕으로 추대해.

이 여자에게 아들이 둘 있었잖아. 그 중 둘째를 왕으로 올려. 이 소년왕이 성종.

당시 성종의 나이가 12살쯤.

당연히 직접 통치를 할 수 없으니까 수렴청정(왕의 엄마나 할머니가 어린 왕을 대신해서 통치)을 하게 되지. (첫째를 왕위에 올리지 않은 것도 이걸 하기 위해서야. 첫째는 이미 성인이 다됐거든.)

세상은 이제 어린 왕의 모후인 대비의 것이 되었지.

반대파를 쳐내면서 조정을 완전히 장악해.(말했잖아. 이 여자 무척 똑똑하고 야심찬 여자라구.)

그런데 어느새 어린 왕이 자랐어. 성년이 되었지.

조용히 대비는 뒤로 물러났지만 여전히 모든 실권은 대비의 것이었어.

아직 젊은 왕도 굳이 어머니인 대비에게 반항할 이유가 없었어. 자긴 가만 있어도 엄마가 다 알아서 해주니까.

그런데 최초로 왕이 대비에게 반항하는 사건이 생겨.

바로 왕비를 정하는 일이었지.

조낸 좋은 가문출신인 대비는 당연히 며느리도 좋은 집안에서 구하고 싶었지만

젊은 아들이 엄마 기대와 달리 이쁜 궁녀랑 사랑에 빠진거야.

거기다가 그 궁녀는 아들까지 낳아주었지.

결국 왕의 소원대로 이 궁녀는 왕비가 돼. 이 여자가 윤씨야.

여기까진 좋았지. 그런데 이후 왕이 후궁들을 줄줄이 맞아들여.

당연히 왕비는 질투하게 되고 후궁들 역시 대비의 눈밖에 난 왕비따위 우습게 봤지.

(게다가 후궁들은 대신들이 정략적으로 결혼시킨거라 가문도 좋아. 왕비는 진짜 아무것도 없는 허름한 출신이야.)

하지만 왕비에겐 보장된 미래가 있었어.

지금 대비가 권력을 쥔 이유는 단지 그녀가 왕의 모후이기때문이야.

같은 논리로 미래의 권력은 세자의 모후인 왕비에게 가겠지.

실제 눈치빠른 사람들중엔 의지할 곳 없는 젊은 왕비에게 잘보여 미래에 보상을 받겠다는 생각도 하게되지. 대비와 달리 변변한 친정식구 하나없어도 왕비에겐 세자라는 든든한 언덕이 있었어.

세자의 생모... 이거만큼 막강한 권력도 없거든.

여기서 비극이 발생해.

폐비윤씨의 사건이 단순히 폐비와 후궁들의 갈등, 또는 폐비와 대비의 고부갈등으로 알려졌는데

왕실의 일이 그렇게 간단한 문제가 아니야.

모든 권력을 쥔 대비의 입장에서 장차 이 권력을 물려받을 며느리를 어떻게 보는가는 결국 정치적인 문제야.

이건 여염집 고부간의 갈등과는 달라. 훨씬 더 비정해질 수 있지.

대비의 입장에서 보자.

20대에 남편을 잃고서도 꿋꿋하게 아들 둘을 잘 키우면서 재기의 기회를 노리고 결국 아들을 왕으로 추대한 대비야. (아버지로부터 왕위를 이어받은 보통의 왕들과 달리 성종은 사실상 어머니에게서 왕위를 받은거나 마찬가지야.)

그런데 효심깊은 아들이 처음으로 자기 뜻을 주장한게 아내를 정하는 일이었어.

자기가 정해놓은 가문좋고 교육 잘받은 며느리 후보들을 물리치고..

얼마나 대단한가 봤더니 그냥 가난한 집안 먹여살릴려고 궁녀로 들어온 하찮은 어린 여자.

그래도 왕자를 낳아주었으니 참고 봐주었는데 이 며느리가 자신에게 순순히 굽히지도 않아.

게다가 세자가 자랄수록 어제까지 내앞에서 조아리던 신하들이 슬금슬금 눈치를 보면서 며느리쪽에 붙을 기미가 보인다고 상상해봐.

폐비 윤씨 사건의 핵심은 대비가 왕비를 죽일수 있을 만큼 실권자였다는 이야기야.

대충 구실을 잡고 후궁들과 대비가 모두 왕비를 쫓아내라고 난리치니 결국 왕은 조강지처인 왕비를 쫓아내. 그뒤에도 폐비 윤씨가 죄를 반성하지 않고 세자를 믿고 복수하려고 벼르고 있다는 식으로 모함을 해서 여기에 화가 난 왕이 결국 사약을 내려.

아무리 승자의 기록이라지만 이 부분에 대해서는 폐비가 억울하게 죽었다고 적힌 기록이 많아.

궁중에서는 질투로 왕과 다툰 것은 사실이지만 사가로 쫓겨난 후에는 자신때문에 어린 아들 세자까지 위험하다는 걸 깨달았는지 검소하게 살면서 남편인 왕이 노여움을 풀고 자신을 다시 불러주기를 기다렸다고 해.

그러나 폐비의 바램과는 달리 왕은 궁으로 다시 돌아오라는 서찰 대신 사약을 보내.

(세자의 생모를 죽일 수는 없다고 몇몇 용기있는 신하들은 반대를 했어.

하지만 당시 실권자는 대비야. 대비의 가문을 비롯해서 동맹세력이 장악하고 있었어.

반대하던 신하들은 귀양을 가고 결국 폐비에게 사약은 내려지지.)

그때 폐비가 어떤 마음으로 죽어갔는지는 아무도 알 수 없어.

다만, 이제 보호해줄 사람 하나 없이 허허벌판에 내동댕이쳐진거나 마찬가지인 어린 아들에 대한 걱정은 많이 했을 것 같아.

폐비가 죽고나서 왕은 이 일을 영원히 불문에 부치라고 명령을 내려.

그래서 세상이 모두 알고 있는 이 비극을 오직 당사자인 세자만 모르게 돼.

그때 세자의 나이가 7살쯤 되었을거야.

그뒤로 새로 왕비가 들어오고 세자는 계모의 손에서 자라게 되지.

계모인 새왕비는 곧 아들을 낳아. 친아들과 의붓아들을 차별없이 잘 키우긴 힘들었겠지.

세자와 동생은 이복형제기에 앞서 왕위의 경쟁자였으니까.

세자가 언제부터인지는 모르겠지만 자기를 길러준 엄마가 생모가 아니라는 건 미리 알고 있었던 걸로 보여.

생모가 죽은건 알았지만 왜+어떻게 죽었는지는 몰랐던거지. 어떤 식으로든 세자는 외로움을 느꼈을거야.

아무튼 세월은 무심하게 흐르고

이후 세자마저 쫓아내려던 대비와 후궁들의 압박에도 왕은 세자만은 보호해.

그리고 태평성대를 이룩한 성종이 마침내 숨을 거두는 순간,

자신을 미워하는 할머니와 아버지의 후궁들,

수많은 이복형제들과 기세등등한 대신들에게 둘러 싸인채

어머니의 비극을 아직 몰랐던 세자는 다음 대의 왕위를 물려받지.

그가 바로 연산군이야.

좀 더 자세한 이야기

흔히 우리가 폐비(廢妃)라고 말하는 제헌왕후 윤씨는 희대의 악군 연산군의 생모이다.

그녀의 본관은 함안이고, 1445년 출생하여 어릴 때 궁궐로 입궁을 해 당시 자신보다 12살이나 나이가 어렸던 성종의 성총으로 후궁이 될 수 있었다.

제헌왕후 윤씨의 어버지 윤기견은 집현전에 출입을 할 수 있을 만큼 학문에 밝은 이였고, 판봉상시사라는 벼슬을 하사받았으나 일찍 세상을 떴다. 제헌왕후 윤씨의 생모 신씨는 윤기현의 두번째 부인이었는데 윤씨를 가졌을 때 태몽은 온 집안에 불빛이 환하게 비춰들었다고 한다.

우리는 처음부터 그녀가 악한 여자라고 생각하고 있지만 이는 잘못 된 것이다. 연산군의 생모인 그녀는 후궁이 되기 이전에 검소하고 성실한 성품의 여인었다. 비록 나이는 많았지만 미색이 아름다워 성종의 성총을 받게 되었고, 내명부 종2품인 숙의로 진봉이 된다.

성종의 첫번째 왕후는 한명회의 작은 딸 공혜왕후 한씨를 왕후로 맞아들였지만 그녀 나이 17살에 후사를 두지 못하고 성종과 혼례를 치른지 얼마 되지 않은 시점에서 병으로 사망하였다.

조선 초기에는 후기와는 달리 덕성이 있는 후궁들을 대상으로 왕비로 진봉하는 사례가 많았는데 조선 초기의 후궁들의 대부분은 명문가의 여식들이 되는 경우가 많았다.

연산군의 계모인 정현왕후 윤씨 역시 두 살이 채 되기도 전에 인수대비의 의해 궁궐로 입궁을 하여 숙의의 후궁으로 진봉이 된 사례가 있었고, 세종대왕의 큰 아드님 문종 대왕은 세자시절부터 명문 대가댁의 여식들을 후궁으로 둔 사례가 있었다. 게다가 조선 초기에는 궁녀를 선발할 적에는 명문 대가의 서녀들을 대상으로만 뽑기도 했지만 후기에는 서녀들의 수가 급감하다보니 일반 민가의 여식들을 대상으로 뽑는 경우가 생겼던 것이다.

성종에게는 당시 여러 후궁들이 있었지만 그 중 자신보다 12해나 나이가 많은 숙의 윤씨만을 총애하고 있었다. 숙의의 검소하고 성실한 자태와 뛰어난 미색에 반해있던 성종은 그녀의 처소를 찾는 일이 많아졌고, 결국 그녀는 회임을 하게 된 것이다.

성종에게는 첫아들이었다.

공혜왕후 윤씨가 후사를 낳지 못하고 세상을 뜬 이래 성종은 자신의 혈육이 생긴다는 것만으로도 기뻐 어쩔 줄 몰랐다. 성종은 윤씨가 회임을 하자 반드시 원자를 낳으라며 원자를 낳으면 숙의를 왕비로 봉할 것이다 라는 약속을 하며 그녀에게 명나라의 고관부인들이나 차고 다닌다는 밀화놀이개를 선물했다.

숙의는 아들을 낳기 위해 헌신적인 노력을 하게 되는데 이를 방해하는 무리가 있었으니 바로 성종의 후궁인 소용 정씨와 엄씨였다. 소용 정씨는 초계정씨로 역시 명문가의 여식이고, 소용 엄씨는 영월 엄씨로 소용 정씨와는 소꿉친구이며 중인 집안의 여식이었다. 하지만 미색으로 따진다면 정소용쪽이 훨씬 더 미려했으며 소용 엄씨는 그저 그런 외모를 지닌 여자였다.

성종의 모후인 인수대비는 정소용과 엄소용을 총애했는데 성종이 문안인사를 들러오면 그녀는 자주 정소용의 침실을 찾으라고 할 정도로 그녀들을 총애했다. 그녀들은 인수대비의 후배를 믿고 있었는데 숙의가 먼저 회임을 했다는 소식에 그녀들은 숙의가 일부러 낙태할 수 있겠끔 방술을 부리는 일들이 잦았다.

정소용은 엄소용과 결탁하여 민가에서 용하다는 무당을 몰래 궁궐로 입궁시켜 방술을 하도록 지시했는데 그 방술이라는 것이 숙의의 처소에 있는 커다란 나무를 불태워베어 낸다면 낙태가 될 것이라 하는 방술이었다. 정소용과 엄소용은 자신의 수족들을 시켜 깊은 새벽 숙의의 처소로 가 나무에 불을 붙혔는데 불을 붙힌 것 까지는 좋았으나 나무를 베어낼 방도가 없었던 것이다.

숙의의 처소에 불이 났다는 소식을 들은 성종은 어느 못된 것들이 한 것이라며 궁녀들을 심하게 나무랐는데 그 때 숙의가 나서서 수라간의 궁녀가 간밤에 일을 하다가 실수로 그런 것 일 것이라며 성종을 달랬다.

하지만 숙의는 이 모든 내막에 대한 심증을 조금은 알고 있는 눈치이다.

하루는 내관들이 불탄 나무가 있으면 보기 흉흉할 것이라며 나무를 베어낼 것을 촉구했지만 숙의는 가만히 놔두는 것이 좋겠다며 그들에게 일을 하지 못하게했다. 일이 실패로 돌아간 그녀들은 숙의의 태아를 낙태하려 그 후에도 못된 방술들을 시행했지만 효과를 보지 못했고, 그런 와중에 숙의는 해산을 앞두고 있었다.

드디어 1494년 희대의 악군으로 지금까지도 남아 있는 연산군이 탄생되었다.

숙의는 아들을 낳았다는 기쁨으로 들떠 있었고, 성종 역시도 나라의 경사라며 다소 죄가 가벼운 죄인들을 석방시키는 등의 기쁨을 표했다. 성종은 아들의 이름을 융이라 짓고, 원자로 봉했다. 숙의는 아들을 낳아주어 성종의 약속대로 공식적인 왕후가 되었다. 하지만 인수대비는 그녀를 며느리로 인정하지 않으려 했고, 정소용과 엄소용의 투기 또한 만만치 않아 그녀가 왕후 자리를 지키는 일은 참으로 고되고 힘든 것 중 하나였다.

인수대비는 명문대가의 여식을 왕후로 앉히고 싶어했다.

어린 시절 아버지가 죽은 왕후 윤씨의 집은 곤궁했다고 전해진다. 인수대비는 왕실의 인품과 격식에 맞는 많은 혼수품을 요구했다고 하는데 인수대비의 이런 요구와는 달리 왕후 윤씨의 집에서 마련한 혼수품은 보잘것 없었다고 한다. 게다가 정소용과 엄소용이 틈만나면 왕후 윤씨를 대비 앞에서 헐뜯으니 인수대비는 사사건건 왕후 윤씨가 하는 일들을 트집잡았다.

윤씨가 왕후가 되고, 아들까지 낳았지만 성종은 다른 후궁들의 처소에 출입하기 바빴다.

그리고 그녀가 왕후 책비례를 끝내고 내외명부 후궁이나 부인들에게 인사를 받는 자리에 정소용이 몸이 아프다는 핑계를 대고 출입을 하지 않았던 것이다. 왕후 윤씨는 괘씸한 생각이 들어 "감히 왕후에게 문안을 들지 않는 후궁이 있다니 석고 대죄를 하라"라고 정소용에게 명령했다.

그 날 한여름이었다고 전해지는데 한여름에 땡볕 아래서 석고대죄를 드리는 정소용의 모습을 본 인수대비는 왕후가 투기를 한다며 정소용의 석고대죄를 왕후의 허락없이 풀어주었고, 이 떄부터 왕후 윤씨와 인수대비의 신경전은 공식적으로 시작된 것이다.

성종이 왕후 윤씨의 처소를 출입하는 것이 뜸해지자 왕후는 불안해하기 시작했다.

성종은 역사상 가장 많은 후궁을 본 대왕으로 그녀들의 처소를 출입하는 동안 왕후 윤씨의 처소를 까맣게 잊었다고 한다. 설상가상으로 자신이 낳은 아들 융이 허약하게 태어나 병치레가 잦아지자 하는 수 없이 월산대군의 집으로 피접을 가야 하는 상황에까지 이르렀다.

불안해진 왕후 윤씨는 어머니 신씨와 상의하여 남자의 마음을 돌릴 수 있는 방술을 시행했는데 어린 아이의 인골을 남편 성종이 잘 출입하는 후궁의 처소 뒤뜰에 묻어두면 그 후궁이 죽는다고 하여 그 방술을 시행했지만 소용 없었고, 또 하나는 사향주머니를 몇 개나 몸에 차고 다녔다고 한다.

하지만 이런 민간요법이 효과를 볼 수 없는 법. 윤씨는 마음의 병을 얻어 신경이 날카로워져 조금이라도 자신의 신경을 거스라는 궁녀나 후궁이 있으면 엄히 질책하곤 했다.

성종은 문득 왕후에게로 가지 않는 날이 많았다고 생각했다. 그래서 큰 맘 먹고 왕후 윤씨가 있는 서온돌로 발길을 돌렸는데 윤씨는 이런 남편을 보자 반가운 마음이 들기는 커녕 성종을 두고 비아냥 거렸다.

성종은 자신이 찾아주지 않아 야속한 마음이 들었나보다 하는 너그러운 마음에 미안하다며 왕후 윤씨를 껴안으려 했지만 왕후는 자신도 모르게 솟구치는 화를 참지 못해 성종을 밀치려다가 며칠간 깎지 않았던 손톱이 화근이 되어 성종의 용안을 긁게 되었다.

후궁이나 승은을 입기로 예정된 궁녀들은 왕을 뫼시기 전에 목욕으로 몸단장을 하고 손톱과 발톱을 깎는 것이 예의이다. 이 것은 손톱 발톱으로 인해 왕의 용안이나 옥체를 상하게 할까 싶어서 그녀들은 자주 이렇게 손발톱을 깎았다.

순간 왕후는 당황하여 성종의 얼굴을 보려 했으나 성종은 필요없다며 서온돌을 나가버렸고, 왕후는 울면서 후회했으나 이미 늦은 때였다. 성종의 용안에 손톱자국이 났다는 소식을 들은 인수대비는 불같이 노하여 왕후 윤씨를 심하게 나무랐다. 게다가 정소용과 엄소용도 이를 놓치지 않고 인수대비 앞에서 왕후 윤씨를 욕하는 일들이 잦았다.

인수대비는 저런 불경스러운 것을 국모로 둬서는 안된다 라고 생각하여 성종에게 폐비를 할 것을 주청드렸으나 성종은 실수로 그런 것이니 너그러이 용서 해달라며 빌었다. 왕후와 가장 친하게 지냈던 명빈 김씨와 숙의 하씨등이 대비 앞에서 용서 해달라고 주청을 드렸다.

하지만 대비는 이는 왕후가 주동한 일이라 생각하며 그녀들의 청을 무시했고, 거듭된 인수대비의 주청에 의해 아들 성종은 내키지 않는 선택을 하게 되었다.

윤씨는 졸지에 왕후에서 폐비가 된 것이다.

자신의 죄를 뉘우치고 눈물로 용서를 빌어보았지만 이미 때는 늦었다.

그녀는 눈물로 궁궐을 따날 수 밖에 없었고, 아들 융의 얼굴도 재대로 보지 못하고 사가로 방출되었다. 인수대비는 앓던 이가 쏙 빠진 것 마냥 기뻐했다.

정소용과 엄소용도 서로 왕후가 될 것이라 생각하고 더욱 더 인수대비 앞에서 아첨과 뇌물을 주었지만 인수대비는 그녀들의 허를 찌르는 결정적인 선택을 했다. 인수대비는 윤호의 딸 숙의 윤씨를 그녀가 두 살 때부터 옆에서 끼고 그녀를 가르쳤다고 전해지는데 그 때문인지 숙의 윤씨는 정숙하고 기품이 있었다. 인수대비는 숙의 윤씨를 왕후로 진봉하게 성종을 부추겼고, 성종은 제2 계비를 맞이하니 그 분이 바로 정현왕후 윤씨이다.

정현왕후 윤씨의 본관은 파평으로, 슬하에 훗날 중종 임금이 되는 진성대군과 신숙공주를 낳게 된다. 하지만 신숙공주는 어릴 때 병치레를 하다가 죽어 자신의 슬하는 진성대군 밖에 없었다. 왕후가 된 윤씨는 인수대비의 말씀대로 투기를 하는 일이 없었다. 게다가 그는 자신이 낳은 아들마냥 연산군을 아껴주고 사랑해주었다. 이 점이 성종과 인수대비를 흐뭇하게 만드는 것이다.

졸지에 닭쫓던 개가 되어버린 정소용과 엄소용은 대비에게 서운한 마음을 갖고 있었지만 그것을 표현할 방법이 없었다. 인수대비는 그들이 서운해 할 것이라 생각해 그녀들의 직급을 종1품 귀인으로 승격시켜주었다.

시간이 가면 갈수록 세자 융은 커가는데 성종대왕은 아들의 모습을 보자 순간 폐비 된 윤씨가 생각났고, 그녀를 다시 궁궐로 불러 들일 수 있는 방안을 모색했다.

그즈음 윤씨는 폐출 당한 이래 젊은 시절의 검소하고 성실한 마음가짐으로 돌아와 성종의 건강과 아들의 안녕을 빌고 있었다. 그리고 밥도 잡곡밥과 소금으로만 하루 세끼를 먹고 있었고, 옷도 무명옷으로 입고, 화장도 하지 않는 모습으로 하루하루를 보냈다. 그녀는 언젠가 성종이 자신을 다시 불러들일 날이 올 것이라며 매일 같이 기도를 올리고 있었다.

성종은 폐비 윤씨가 사는 곳이 궁금해서 내관 하나를 불러 심부름을 시켰다. 내관은 성종의 분부 대로 폐비 윤씨가 사는 모습을 보고 드리려 하나 도중에 엄귀인과 정귀인에게 붙들려 인수대비가 있는 곳까지 불려가게되었다.

인수대비는 막대한 돈을 내놓고 아들 성종에게 "폐비가 지난 날의 잘 못을 뉘우치지 않고 있다고 전해라." 라고 협박을 했다.

그러자 그 내관은 인수대비가 준 돈을 챙겨들고 성종 앞에 나타나 "폐비마마는 아직도 잘 못을 뉘우치지 못하고 있으며 항상 비단 옷에 진한 화장을 하며 아직도 자신이 중전마마인 양 하고 있으니 그 모습이 가관이었습니다." 라고 거짓 고변을 하게 된다.

이 말을 들은 성종은 너무도 화가 나 그 순간 품고 있던 폐비 윤씨의 좋은 생각 마져도 지워버리게 되었다. 그는 우선 폐비의 처소로 보내지는 무명과 쌀을 보내는 일들을 중단시켰고, 그것도 모자라 인수대비의 부추김으로 사약까지 내리게 된다.

성종은 처음 아들 융이 사약을 받고 죽어간 어미의 일들을 안다면 골치 아파 진다며 어머니 인수대비의 간청을 뿌리쳤으나 여기에 합세한 정귀인과 엄귀인등이 성종을 부추겨 결국에는 1482년 대신들과 상의한 끝에 그녀에게 사약을 내리게 된다.

이것이 바로 앞으로 일어날 '갑자사화'의 효시가 되는 사건이다.

윤씨는 사약을 받고 피를 토하기 직전 그 곳에 있는 여러 군관들에게 말한다.

"언젠가 내 이 한맺힌 원혼을 나의 아들 융이 대신 갚아 줄 것이다." 라고 말했다. 그러면서 피를 토하고 죽는다. 그 때 원삼에 피를 일부러 뿌리고 죽었는데 연산군이 이 금삼의 피를 보면서 어머니에 대한 복수를 시행한 것이다.

훗날 정귀인과 엄귀인은 연산군이 모진 고문을 하여 죽었고, 그녀들의 소생인 봉안군, 안양군, 경혜옹주, 공신옹주들이 죽거나 옹주의 작위를 박탈 당해 관노로 전략하게 된다. 그리고 할머니 인수대비를 머리로 받아 죽게 했으며 큰어머니 월산대군 부인과 이복누이 동생 휘숙옹주를 강제로 범하는 등의 폐륜을 저지르게 되는 폭군이 된 것이다.

제헌왕후 윤씨의 모든 것을 빼앗은 정현왕후 윤씨

쫓겨난 윤씨는 어머니 신씨와 어려운 살림을 꾸려나갔다. 궁궐에서 나온 중전의 빈자리를 그냥 둘 수 없어, 다섯명이나 되는 후궁 중에서 한 명을 승격시키기로 하였다. 1480년 10월 정작 승격된 후궁은 윤씨와 다투었던 엄씨나 정씨가 아니라 열살난 숙의 윤씨였다. 엄씨나 정씨를 왕비로 삼을 경우 윤씨의 폐비에 반대했던 신하들이 들고 일어설 수 있었기 때문에 또 다른 윤씨가 선택된 것이다.

그러나 왕비로 승격된 결정적인 이유는 인수대비의 지지였다. 1462년 6월에 우의정 윤호와 부인 전씨 사이에서 태어난 정현왕후 윤씨는, 제헌왕후와는 달리 두 살 때 궁궐로 들어와 인수대비의 가르침에 절대 복종하고 따랐던 것이다. 윤씨는 이전 왕비가 투기 때문에 쫓겨났다는 사실을 잘 알고 있었기에 성종이 "투기하지 않는 사람이 드문데 다행히 어진 왕비를 얻어 마음이 평안하다" 고 말할 정도로 여성 편력을 못 본 체했다.

윤씨는 진성대군과 신숙공주를 두었는데, 진성대군은 훗날 연산군을 내쫓고 중종으로 즉위하게 된다. 정현왕후는 제헌왕후의 자리를 빼앗았고, 그녀의 아들은 제헌왕후의 아들 자리를 빼앗은 기묘한 인연인 셈이다. 1530년 8월 예순여덟살까지 천수를 다 누린 정현왕후의 능호는 선릉으로, 현재 서울 강남구 삼성동에 성종의 묘와 다른 언덕에 안장되어 있다.

관련글

역대 사극 속의 연산군 비교

연산군에게 폭군이란 딱지는 누가 붙였을까?

[펌] 인수대비는 한국인의 최고 여성상

[펌] 무엇이 인수대비를 20대에 권력의 핵심으로 만들었는가

[드라마의 이해 - 왕과나] '안방의 제왕' 인수대비

중국판 폐비 윤씨 사건

비운의 왕비, 연산군의 생모 폐비 윤씨의 묘

연산군 이야기 (성종, 폐비 윤씨 이야기 추가)

파란토마토

2007. 11. 9. 04:06

2007. 11. 9. 04:06

출처는 박영규의 한권으로 읽는 조선왕조실록..

일단 출발점이 되는 성종

성종의 도학 정치와 조선의 태평성대

(1457-1494, 재위 기간 1469년 11월-1494년 12월, 25년 1개월)

"성종은 치세에 능했다. 권신을 견제하기 위해 사림 세력을 끌어들여 권력의 균형을 이룸과 동시에, 유교 사상을 더욱 정착시켜 왕도정치를 실현해나갔다. 그 결과로 그는 모든 기초를 완성시켰다는 뜻의 성종이라는 묘호를 얻었을 만큼 조선 개국이래 가장 평화로운 시대를 열어갔다."

" 성종이 편전을 장악하면서부터 상황은 급변했다. 성종은 우선 조정의 서무 결재에 원로 대신들이 참여하던 원상제도를 폐지하여 왕명 출납과 서무 결재권을 되찾았으며, 김종직 등 젊은 사림 출신 문신들을 가까이 하면서 권신들을 견제했다. 또한 2년 뒤인 1478년에는 참판 이하의 모든 문무신을 교차시켜 권력의 집중 현상을 막았으며, 임사홍, 유자광 등의 공신 세력들을 유배시켜 사림 출신 신진 세력들의 진로를 열어 주었다.

성종의 세력 균형 정책은 1480년대로 접어들면서 더욱 확연히 드러났다. 고려말의 대표적 학자인 정몽주와 길재의 후손에게 녹을 주는 한편, 그들의 학맥을 잇는 사림 세력들을 대대적으로 등용하여 훈구 세력을 철저히 견제하였다. 이렇게 하여 신진 사림 세력은 왕을 호위하는 근왕 세력으로 성장했으며, 세조 때의 공신이 주축이 된 훈구 세력은 정치 일선에서 조금씩 후퇴하였다. 성종은 훈신과 사림간의 세력 균형을 이룸으로써 왕권을 안정시켰으며, 또한 조선 중기 이후의 사림 정치의 기반을 조성했다.

성종은 이런 정치적 기반을 바탕으로 본격적인 도학 정치의 기틀을 잡아나갔다. 그 일환으로 불교에 대한 압박을 강화하는 한편 성리학의 발전에 더욱 박차를 가했다. 그래서 1489년에는 향시에서 '불교를 믿어 재앙을 다스려야 하다'는 내용의 답안을 작성한 유생을 귀양보냈는가 하면, 1492년에는 도승법을 혁파하고 승려를 엄하게 통제하였고, 일정 숫자의 사찰만을 남긴 채 전국 대부분의 사찰을 폐쇄하였다. 한편 성종은 성리학에 심취하여 도학적인 조예가 깊었으며, 경연을 통하여 학자들과 자주 토론하고 학문과 교육을 장려했다. 그는 심지어 경학이나 강의에만 능해도 관리로 등용하거나 자신의 벗으로 삼기도 했다."

"성종은 1479년 좌의정 윤필상을 도원수로 삼아 압록강을 건너 건주야인들의 본거지를 정벌하였고, 1491년에는 함경도 관찰사 허종을 도원수로 삼아 두만강 건너 '우디거'의 모든 부락을 정벌하였다. 그 결과 조선 초부터 끊임없이 변방을 위협하던 야인 세력들을 완전히 소탕하여 변방을 안정시켰다.

이로써 성종은 태조 이후 닦아온 조선왕조의 전반적 체제를 완성시켰으며, 조선 백성들은 개국 이래 가장 태평성대한 세월을 맞이할 수 있었다."

여기까지가 성종에 대한 좋은평가

"하지만 이러한 태평성대는 사회의 한쪽에 퇴폐 풍조를 낳기도 했다. 성종 자신이 후기에 들어서는 유흥에 빠져들었고, 이것이 확산되어 사회 전반에 유흥을 즐기는 풍조가 만연해가고 있었다. 성종은 궁을 빠져나가 규방을 출입하기도 했는데, 이 때문에 왕비 윤씨가 그의 얼굴에 손톱 자국을 내는 사건이 발생해 결국 폐비사건으로 비화되고 말았다. 이 폐비 윤씨 사건은 연상군 대에 이르러서 정쟁의 불씨로 작용해 결국 갑자사화를 일으킨다.

야사에 등장하는 어우동에 관한 이야기도 이 시기에 형성된 것이다. 어우동 야사에는 성종이 어우동과 함께 유흥을 즐겼다는 내용이 담겨 있어 당시 성종이 얼마나 자주 야행을 즐겼는지를 알게 해준다."

결국 폐비윤씨-연산군으로 내려오는 비극적인 일들은 성종의 잘못도 크다고 할수있네!!

여자를 너무 밝혔어 ㅡㅡ;

다음은 영화에서 사고사 처리되는 인수대비, 그러나 실제 역사에서는 연산군이 머리로 받아서 죽었다는데 머리가 꽤 단단했나 보지 ㅋㅋ

"성종의 어머니 소혜왕후 한씨(1437-1504)

세조의 큰아들 의경세자(덕종)의 비 소혜왕후는 서원부원군 한확의 딸이며 좌리공신 한치인의 누이동생이다. 그녀는 1455년 세자빈에 간택되어 수빈에 책봉되었으나, 의경세자가 스무 살에 요절함으로써 왕비로 올라가지 못하고 사가로 물러났다.

이후 1469년 11월 둘째아들 성종이 즉위하여 남편 의경세자가 덕종으로 추존되자 왕후에 책봉되었으며, 이어서 인수대비에 책봉되었다. 소생으로는 월산대군과 성종이 있으며, 성품이 곧고 학식이 깊어 성종의 정치에도 많은 자문을 한 것으로 전해지고 있다. 또한 경전에 조예가 깊어 불경을 언해하기도 했으며, 부녀자의 도리를 기록한 <내훈>을 간행하기도 했다.

성종의 계비 윤씨가 성종의 규방 출입에 질투하여 얼굴에 손톱 자국을 내자 그녀를 폐비시켰으며, 이 사건으로 후에 연산군이 폐비사건에 관계한 사람들에게 박해를 가하려하자 이를 꾸짖으며 만류하기도 했다. 하지만 당시 병상에 있던 인수대비의 꾸지람을 참지 못한 연산군은 머리로 그녀를 받았으며, 그 며칠 뒤에 68세를 일기로 생을 마쳤다.

능호는 경릉으로 경기도 고양시 서오릉에 덕종과 함께 합장되어 있다."

다음은 폐비윤씨

"판봉상시사 윤기견의 딸이며 연산군의 어머니이다. 1473년 성종의 후궁으로 간택되면서 숙의에 봉해졌고, 성종의 총애를 받다가 1474년 공혜왕후 한씨가 죽자 왕비로 책봉되었다.

왕비로 책봉되던 해에 세자 융(연산군)을 낳았는데, 투기가 심해 성종을 난처하게 하는 일이 잦았다.

1477년에는 극약인 비상을 숨겨두었다가 이 일이 발각되어 왕과 왕 주위의 후궁들을 독살하려 했다는 혐의를 받고 빈으로 강등될 뻔했으나, 성종의 선처로 무마되었던 적이 있다. 이어 1479년에는 왕이 규방출입이 잦고 자신을 멀리한다 하여 왕의 얼굴에 손톱자국을 내게 된다. 이 일로 성종과 모후 인수대비의 격분을 유발하여 폐비되고 만다."

"성종의 모후 소혜왕후(인수대비)와 계비 정현왕후의 반발이 만만치 않았기 때문에 성종도 쉽게 폐비에 대한 거처를 마련해줄 수 없었다. 하지만 성종은 세자가 성장함에 따라 이미 폐비 윤씨에 대한 동정심을 갖고 있던 터였다. 그래서 내시와 궁녀들을 시켜 그녀의 동정을 살펴오라 하였다. 그런데 이들 나인들과 내시들은 인수대비의 명에 따라 왕에게 폐비 윤씨가 전혀 반성의 빛을 보이니 않는다고 허위 보고를 하였다.

성종은 이 말을 듣고 대신들에게 폐비 윤씨에 대한 문제를 논의하게 하여 사약을 내리기로 결정하고 그녀를 사사하였다."

위에 기록을 잘보면 인수대비가 윤씨를 모함했다는데 아마 이 여자 연산군이 왕위에 올랐을때부터 꺼림직했을꺼야 ㅋㅋ 사실 저런상황에서 연산군이 진실을 알면 인수대비는 죽을수밖에 없는거지. 조선왕조를 보면 친족끼리 죽이는건 예사로 있는일이더라구 권력을 위해서라면 내생각인데 아마 인수대비도 연산군이 왕위에 오르기전까지 연산군을 제거하거나 최소한 왕자리에는 못앉히게 노력했을꺼같아.

다음으론 주인공 연산군

그전에 "성종은 도학을 숭상하고 스스로 군자임을 자처하는 인물이었으나 다른 한편으로는 호기가 넘치는 경향이 있었다. 이러한 호기는 그의 가족관계에서도 여실히 나타난다. 그는 12명의 부인을 거느리고 30명에 가까운 자식들을 얻었다. 결국 이런 호기가 평지풍파를 예고하는 불씨를 낳고 말았다. 그 불씨가 바로 희대의 폭군 연산이었다."

우리는 여기서 또 하나의 교훈을 얻는다 여자 너무 밝히지말자.

본론으로 들어가서

"세자 융은 자신의 친어머니가 폐출 당해 사사된 사실을 모르고 자라났다. 융은 윤씨가 폐출될 당시에 불과 네살바기 어린 아이에 불과했고, 또한 성종이 폐비 윤씨에 대한 사건을 일체 거론하지 못하도록 엄명을 내렸기 때문이었다. 그래서 세자 융은 어머니 윤씨가 폐출된 후 왕비로 책봉된 정현왕후 윤씨를 친어머니인 줄로 알고 자랐다. 그러나 천륜은 속일 수 없었던지 융은 정현왕후 윤씨를 별로 따르지 않았다. 물론 정현왕후 역시 폐비의 자식에게 사랑을 쏟아주지는 못했을 것이다. 게다가 할머니 인수대비는 융에게 지나칠 만큼 혹독하게 대했다.

자신의 손으로 직접 쫓아낸 며느리의 아들이 고울 리 없었던 것이다. 반면에 정현왕후의 아들 진성대군에게는 대조적인 태도를 보였다. 이는 융의 가슴에 응어리를 만들었다." 세자 융이 곧 연산군인데 역시 불행한 어린시절을 보냈군 자기 생모가 누군지도 모르고 자랐다니 참 뭐라 할말이 없다.

아. 그리고 역시 인수대비는 세자책봉에 반대를 했네.

"성종은 이런 성격을 가진 융을 탐탁치않게 여겼지만 1483년 그를 세자로 책봉한다. 이때 인수대비는 폐비의 아들을 세자로 책봉하면 후에 화를 부를 것이라며 반대했다. 하지만 이때는 진성대군도 태어나지 않은 때라 왕비 소생의 왕자는 융 한 명뿐이었다. 그래서 성종도 다른 선택의 여지없이 그를 세자로 책봉할 수밖에 없었다."

이런 불행한 어린시절을 겪고 자란지라

"성종과 주위 사람들이 세자의 다소 포악한 성품을 우려했던 일화들이 야사를 통해 전해지고 있는데 대표적인 것이 다음의 두 가지다.

성종이 어느 날 세자를 불러놓고 임금의 도리에 대해 가르치려 할 때였다. 부왕의 부름을 받고 온 융이 성종에게 다가가려 할 때 난데없이 사슴 한 마리가 달려들어 그의 옷과 손 등을 핥아댔다. 그 사슴은 성종이 몹시 아끼던 애완동물이었다. 하지만 융은 사슴이 자신의 옷을 더럽힌 것에 격분한 나머지 부왕이 보는 앞에서 사슴을 발길로 걷어찼다. 이 광경을 지켜보던 성종은 몹시 화가 나서 융을 꾸짖었다. 성종이 죽자 왕으로 등극한 그는 가장 먼저 그 사슴을 활로 죽여버렸다.

다른 이야기는 그와 그의 스승들에 관한 것이다. 융에게는 허침과 조자서 두 명의 스승이 있었는데, 그들은 당시 학문과 명망이 높아 성종이 친히 세자를 맡아달라고 부탁한 사람들이었다. 그런데 이들 두 스승들의 성격은 사뭇 대조적이었다. 조자서는 엄하고 깐깐한 데 비해 허침은 너그럽고 포용력이 있는 사람이었다.

융은 장난기가 많은 아이였다. 그래서 자주 수업 시간을 비우기도 하였는데, 이 때문에 깐깐한 조자서는 툭하면 그 사실을 상감에게 고해바치겠다고 으름장을 놓곤 하였다. 하지만 허침은 언제나 웃으면서 부드럽게 타이르곤 하였다.

어린 세자는 당연히 조자서를 싫어하고 허침을 좋아했다. 그래서 하루는 벽에다 '조자서는대소인배요, 허침은 대성인이다'라고 낙서를 해놓았다. 융의 이 낙서는 단순한 낙서로만 그치지 않았다. 융은 왕위에 오르자 조자서를 가장 먼저 죽여버렸던 것이다."

연산군의 등극과 광적인 폭정

(1476-1506, 재위 기간 1494년 12월-1506년 9월, 11년 9개월)

"어린 시절을 고독하게 보낸 연산군은 왕으로 등극하면서 자신의 내면에 숨겨져 있던 광폭한 성격을 어김없이 표출하기 시작했다. 12년 집권기 중 두 번에 걸친 사화를 통해 엄청난 인명을 죽이는가 하면, 자신을 비판하는 무리는 단 한 사람도 곁에 두지 않는 전형적인 독재군주로 군림했다.

게다가 여염집 아낙을 겁탈하고 자신의 사냥에 방해된다는 이유로 민가를 철거하는 등 극악무도하고 패륜적인 행위를 서슴지 않았다. 이런 폭정의 결과로 그는 국민적 저항을 받는 희대의 폭군으로 인식되었고 마침내 박원종의 반란으로 폐출되기에 이른다".

그러나 연산군도 처음부터 이랬던건 아니란다

"1494년 12월 왕위를 이어받은 연산군은 적어도 무오사화를 겪기 전까지는 폭군의 모습이 아니었다. 즉위 초에는 그래도 성종조의 평화로운 분위기가 그대로 이어졌고, 인재가 많았던 덕분으로 민간은 질서를 유지하고 있었다.

연산군의 이 4년 동안의 치세는 오히려 성종 말기에 나타나기 시작한 퇴폐 풍조와 부패상을 일소하는 기간이었다. 그래서 등극 6개월 후에는 전국 모든 도에 암행어사를 파견하여 민간의 동정을 살피고 관료의 기강의 바로잡았다. 또한 인재를 확충하기 위해 별시문과를 실시하여 33인을 급제시키고, 변경 지방에 여진족의 침입이 계속되자 귀화한 여진인으로 하여금 그들을 회유케 하여 변방 지역의 안정을 꾀하기도 했다.

문화 정책에서도 문신의 사가독서(유능한 문신들에게 휴가를 주어 독서에 전념하게 하는 제도)를 실시하여 학문의 질을 높이고 조정의 학문 풍토를 새롭게 했으며, 세조 이래 3조의 <국조보감>을 편찬해 후대 왕들의 제왕 수업에 귀감이 되도록 했다."

그러나 "조정을 장악한 연산군은 매일같이 향연을 베풀고 기생을 궁으로 끌어들였으며 심지어는 여염집 아낙을 겁탈하거나 자신의 친족과 상간하는 등 패륜적인 행동을 끊임없이 자행했다. 이때 궁중으로 들어온 기생들을 흥청이라고 했는데 여기서 마음껏 떠들고 논다는 뜻인 '흥청거리다'라는 말이 생겨났다.

연산군의 이 같은 사치 행각은 결국 국고를 거덜내고 말았다. 그래서 그는 국가 재정을 충당하기 위해 백성들에게 무거운 세금을 부과하고 공신들에게 지급한 공신전을 강제로 몰수하려했다. 하지만 조정 대신들은 이에 반발하여 왕과 대립하며 연회를 줄이고 국고를 아낄 것을 간청한다. 이때 정권을 장악하려던 임사홍은 폐비 윤씨 사건을 연산군에게 밀고하게 된다."

임사홍이라는 사람이 연산군한테 폐비윤씨 사건을 밀고했다네. 그럼 그전까지 연산군은 정말 몰랐다는소리??

"연산군은 자신의 친모가 폐비되었다는 것은 알고 있었으나 그 내막은 잘 알지 못했다. 하지만 임사홍의 밀고로 그 내막을 알게 되자 관련자들을 모두 죽이는 대살생극을 자행한다. 이것이 갑자사화이다.

갑자사화는 겉으로 보기에는 모친 윤씨에 대한 연산군의 복수극으로 비치지만 사실은 연산군과 임사홍 일파가 정권을 장악하려는 의도에서 벌인 고의적인 참살극이었다. 갑자사화로 인해 희생된 사람들은 사람 세력뿐만 아니라 연산군의 부당한 공신전 몰수 행위를 비판하며 향락적인 궁중 생활에 제동을 걸었던 중신들이었다. 이때 연산군은 대신들뿐만 아니라 인수대비의 머리를 받아 절명케 하는가 하면, 윤씨 폐출에 가담한 성종의 후궁들과 그 자손들, 그리고 내시와 궁녀들까지 모조리 죽였다.

그는 막상 모든 권력을 손아귀에 쥐게 되자 문신들의 직간이 귀찮다는 이유로 경연과 사간원, 홍문관 등을 없애버리고, 정언 등의 언관도 혁파 또는 감원하였으며, 기타 모든 상소와 상언, 격고 등 여론과 관련되는 제도들은 남김없이 철폐해버렸다. 또 성균관, 원각사 등을 주색장으로 만들고, 불교 선종의 본산인 흥천사를 마굿간으로 바꾸었으며, 민간의 국문 투서 사건이 발생하자 훈민정음의 사용을 금지하기도 하는 등 광적인 폭정을 일삼았다.

이렇듯 연산군의 폭정이 계속 이어지자 민심은 소란스러워지기 시작해 전국 각지에서 반정을 도모하는 무리가 늘어났으며, 급기야 1506년 박원종 등이 군사를 일으켜 연산군을 폐하고 성종의 둘째아들 진성대군을 왕으로 옹립하는 사태가 벌어졌다."

관련글

왕과 나의 김처선 - 실제로는 일곱 임금 거쳐.. 연산군에게 직언했다가 극형

"왕의 남자"의 김처선, 그와 연산군의 역사적 진실을 밝힌다 - KBS 한국사전(傳)

역대 사극 속의 연산군 비교

연산군에게 폭군이란 딱지는 누가 붙였을까?

태왕사신기와 왕과 나의 공통점

[펌] 인수대비는 한국인의 최고 여성상

[펌] 무엇이 인수대비를 20대에 권력의 핵심으로 만들었는가

[드라마의 이해 - 왕과나] '안방의 제왕' 인수대비

중국판 폐비 윤씨 사건

폐군의 여인들 - 장녹수와 김개시

왕의 남자는 연산군의 제삿날인걸 알까?

비운의 왕비, 연산군의 생모 폐비 윤씨의 묘

폐비 윤씨 이야기 - 그녀는 왜 폐비가 되었나?

연산군의 여인, 장녹수 - 실제로 엄청난 미인형 얼굴이었을까?

조선시대 4대 사화 - 그 원인과 결과는?

파란토마토

2006. 4. 16. 04:15

2006. 4. 16. 04:15

|

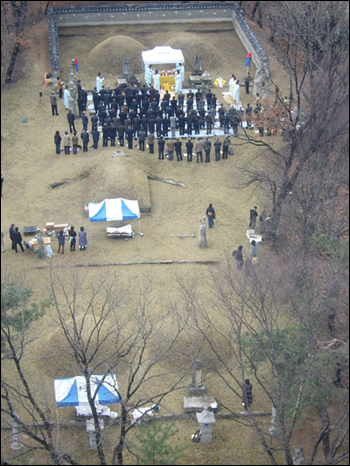

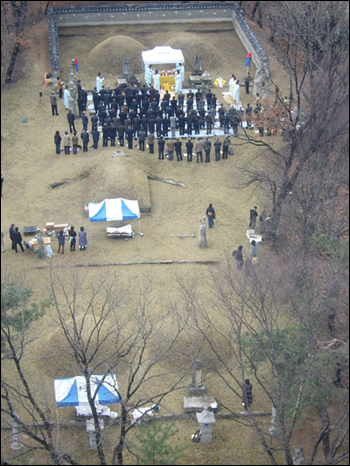

| ▲ 연산군 묘역 입구에서 종친들이 제사를 봉향하러 찾는 손님을 맞고 있다. |

연산군의 제사를 보러 폐왕의 묘에 갔던 날은 4월임에도 쌀쌀했다. 다 물러간 추위가 다시 오는 듯 비까지 뿌리고 있어, 정리중인 겨울옷 중 오리털 파카를 다시 꺼내 입고 집을 나섰다.

연산군(1476~1506) 500주기였던 지난 4월 2일, 청명제(淸明祭)를 지내던 그날 하늘은 구름이 잔뜩 껴있어 어두웠고 계절에 어울리지 않게 추운 바람이 불었다.

연산군과 부인 신씨의 묘(도봉구 방학동)에 올라서자 전주 이씨 대동종약원, 연산군 봉향회, 거창 신씨 대종회에서 참석한 문중 사람들로 붐볐다. 왕릉에서 치르는 왕이나 왕비 기신제에 여러 차례 다녀봤지만 이렇게 많은 사람이 참석한 것은 처음 본다.

|

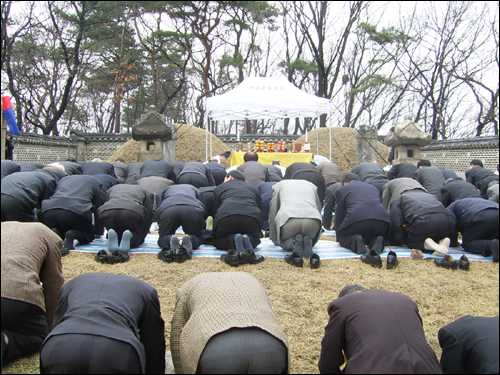

| ▲ 연산군 묘역은 연산군과 신씨 묘(위). 후궁 궁주 조씨묘(중간) 휘순공주 내외 쌍묘(아래) 등 5기가 있다. 이날 연산군 제사를 지낸 후 후궁 조씨, 휘순공주 내외 제사도 지냈다. |

연산군과 부인 신씨 쌍묘가 제일 위에 있고 그 밑에 후궁인 궁주(宮主) 조씨 묘가 하단에는 딸 휘순공주 내외의 묘가 있다. 연산군 묘는 폐왕임을 보여주듯 4200여 평 땅에 일반 묘와 다름없는 작은 규모로 조성돼 있다.

"'왕의 남자'는 오늘이 연산군 제삿날이라는 걸 알기나 할까?"

을씨년스러운 날씨에 제물을 차리느라 분주한 가운데 종친 중 누군가 중얼거렸다.

"한이 하도 깊어서 날씨도 이렇지"

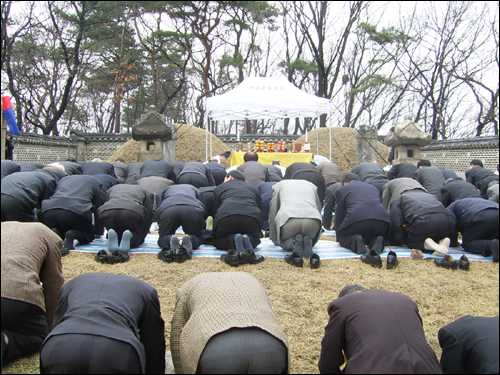

낮 12시가 되자 청명제가 시작됐다. 한 때 상다리가 휘어질 정도로 제물을 올렸다는 폐군주의 제사는 이제 일반인 제사와 다를 것이 없었다. 왕을 상징하는 황색의 봉등 대신 청사초롱을 든 제관이 들어서자 돌연 겨울을 연상케 하는 찬 바람이 거세게 불기 시작했다.

|

| ▲ 청사초롱 봉등을 앞세워 제관들이 청명제를 지내러 연산군 묘에 오르고 있다. 왕과 왕비는 황색 봉등을 쓴다. |

제사가 진행되면서 점점 더 매서운 바람이 불었고 비교적 옷을 두툼하게 입었던 동행인들도 추위에 덜덜 떨기 시작했다. 계절을 무시하고 오리털 파카를 입은 용감무쌍한 패션감각으로 나선 나만 추위를 몰랐다. 아무리 날이 흐리다지만 4월인데 이렇게 추울 수가? 카메라를 든 손이 시려 번갈아 호주머니에 집어넣고 녹여야 했다.

"한이 하도 깊어서 날씨도 그렇지."

누군가 혀를 찼다. 정말 연산군의 한이 깊어서 갑자기 추운 바람이 부는 것일까. 제물 중엔 백설기가 놓였는데 그 이유는 연산군의 한이 많아 하얀 떡을 올려야 하기 때문이란다.

왕권과 신권의 줄다리기

흔히 연산군이라 하면 폭군으로 대변되고 포악한 성품으로 정사를 그르쳐 쫓겨난 왕으로 알려지고 있다. 영화 <왕의 남자>에서 연산군은 거의 정신병자 수준으로 등장한다. 아무리 창작이라지만 이런 영화가 나오는 배경은 연산군에 대한 선입견이 큰 몫을 차지하고 있어서일 것이다.

폐비 윤씨를 향한 그리움 때문에 갑자사화를 일으켰다던가, 요부 장녹수, 백성을 몰아낸 금표, 황음무도한 행위 등이 부각되어 '연산군=폭군'이라는 등식을 합리화한다. 그러나 연산군 일기가 반정세력에 의해 편찬됐다는 것을 고려할 필요가 있다.

1494년 12월 29일 19세의 젊은 왕으로 등극한 연산군은 등극 이전부터 성종을 위해 불교식 제를 올리는 것에 거세게 반대하는 대신들과 충돌했다. 연산군이 공부를 싫어했다 전하나 성종은 폐비 윤씨 사건을 사후 1백년 간 함구하라는 어명을 내려 다음 왕위를 물려줄 세자를 보호하려 했고 이는 세자로서 총명한 자질과 실력을 갖추고 있었다는 증명이 된다.

연산군은 명필로 이름을 날렸고 조선에 왔던 중국사신들은 왕의 글씨를 얻어 가려고 온갖 노력을 했지만 왕은 함부로 글씨를 내리지 않는다는 이유 때문에 얻지 못했다. 공부에 등한시했다는 연산군이 뛰어난 명필로 중국사신에게까지 인정받았다면 그 설의 진위가 의심스럽지 않을 수 없다.

|

| ▲ 지난 4월 1일 연산군 묘에서 봉향된 폐주 연산군 제사에서 종친들이 절하고 있다. |

연산군에게 힘이 되어줄 외가가 궤멸했기에 젊은 왕을 지원해줄 정치세력이 없었다. 할머니 인수대비는 폐비 윤씨를 죽인 장본인이었고 당시 조정을 장악한 기득권의 대표적 집안의 인물이었다. 또한 성종대부터 등용된 사림은 성리학을 내세워 왕권에 정면도전을 서슴지 않았다.

조선 건국 공신인 신진사대부들의 권력이 성종대에 지나치게 증대하자 이를 견제하려 등용한 지방 토호세력이었던 사림은 대부분 사간원과 사헌부 등 언론기관인 삼사에 배치됐다. 중앙 핵심권력은 여전히 훈구파가 독점하고 있었고 정계 진출을 노리는 신진사림과 훈구파의 한 판 충돌은 불가피한 것이었다.

김종직의 '조의제문' 사건으로 일어난 무오사화는 바로 이런 배경에서 기인한다. 성종실록 편찬책임자 이극돈은 실록 편찬 도중, 사관이었던 김일손이 사초에 적어넣은 '조의제문'을 발견하고 연산군에게 고한다.

'조의제문'이란 김종직이 세조 3년(1457년) 밀양으로 가는 도중 꿈에 나타난 신인(神人)이 하는 말을 듣고 서초패왕 항우를 세조에, 항우에게 죽은 의제(義帝)를 노산군(단종)에 비유해 세조찬위를 비난한 내용이었다. 김종직의 제자인 김일손이 이 글을 사초에 넣은 것은 예종, 성종, 연산군으로 이어 내려온 왕권의 정통성을 전면부인하고 나아가 왕위도전에 해당하는 중대한 사건이었다.

연산군으로서는 이 사건을 절대로 좌시할 수 없었다. 정통왕권체제를 부인하고 나서는 신진 사림의 도전으로 간주하고 정계에 겨우 발을 디뎠던 사림을 제거한다. 이는 조선이라는 국가의 종묘사직 근간을 뒤흔드는 사건이었기에 연산군이 아니라 어느 왕이었다 해도 마찬가지였을 일이었다.

|

| ▲ 연산군 제사를 지내기 전 제물이 한지에 싸여 놓였다. |

훈구파인 이극돈의 고변으로 연산군 4년(1498) 일어난 무오사화로 부관참시당한 김종직의 추존세력으로 이뤄진 사림은 거의 초토화됐다. 이 사초 건으로 연산군은 역사의 기록인 사초에 민감한 반응을 보인다.

집권 후반기에 3년마다 편찬하는 실록을 5년으로 바꿨고 사관이 개인적으로 사초를 작성해 사가에 보관하는 일을 금했다. 사초에 사사건건 간섭했던 연산군은 이로 인해 역사를 말살하려 했다는 비난과 연산군 시대가 역사암흑기라는 평가를 받는다.

<연산군일기>를 보면 잔치를 벌인 일과 흥청과 운평 등 기생과 여자들의 기록들로 도배질돼 있다. 왕은 절대 볼 수 없고 간섭할 수도 없는 사초를 가져다 감시했던 연산군이 이를 적어 놓는 것을 묵인했을까? 역사에 평가되는 일을 제일 두려워했던 연산군이었다. 그런 그가 사관들이 이런 기록을 남겨 놓은 것을 허락했을 리가 없다. 패자의 기록인 <연산군일기>의 진위가 어디까지인지 누가 알 수 있으랴.

연산군은 왕의 향락으로 국고가 비게 되자 공신에게 지급한 공신전과 노비를 몰수해 이를 보충하려 한다. 공신전이란 건국 초기 개국공신들에게 지급한 영구적으로 후손에게 상속되는 전답이었다.

사실 연산군 시대는 태평성대라고 평가받는 성종대보다 경제적으로 안정됐고 국방도 탄탄한 풍요로운 시대였다. 여기에서 간과할 수 없는 일은 연산군이 백성에게 가혹한 세금을 물려 보충한 것이 아니라 기득권층인 훈구파의 재산을 몰수하려 했다는 점이다.

이로 인해 기득권의 반발이 일어나자 이를 이용해 임사홍이 연산군의 비 신씨의 오빠 신수근과 공모해 일으킨 사건이 갑자사화다. 폐비 윤씨의 일을 들춰내어 피바람을 몰고온 갑자사화는 연산군의 궁중 세력, 훈구세력과 사림세력의 힘의 대결이었다.

바람과 시와 여자

연산군을 말할 때 빼놓을 수 없는 것이 시와 여인과 풍류다. 조선시대 역대 왕 중에서 연산군보다 많은 시를 쓰고 남긴 왕은 없다. 현재 전하는 130여 편도 왕조실록에 남은 것이고 연산군이 폐위되자 그의 시집와 문집은 전부 불태워졌다.

시를 중요시한 연산군은 과거제도까지 성리학의 경서 중심인 논술에서 시문(詩文)으로 바꿨다. 성리학을 통치이념으로 삼은 조선사회는 시문을 경시하는 경향이 있었고 연산군의 이런 조치는 사림의 반발을 불러 일으켰다.

중국에도 당송대에 시문으로 과거 시험을 봤고 인재를 뽑았었다. 반드시 경학만을 고집해서 과거를 봐야 한다는 법이 어디 있느냐, 경학 아닌 시문으로 시험을 봐서 인재를 등용해도 다를 것 없다는 그의 이런 파격적 조치는 연산군이 폐위된 후 갑자년 과거 합격자가 모두 취소되는 소동까지 벌어졌다.

연산군이 즐겼던 연회는 사실 성종도 허구한 날 베풀었던 잔치와 별반 다르지 않다. 성종대의 태평성대는 잔치와 향락이 유행하는 풍조가 민간에까지 만연됐고 연산군 초기는 오히려 이런 세태를 경계했다. 연산군이 낭비한 국고는 문정왕후가 없앤 국고에 대면 아무것도 아니었고 왕의 향락을 구실로 반정을 일으킨 명분으로는 빈약한 것이었다.

오히려 이를 비난했던 사림이 주도권을 잡았던 조선 후기에 탐관오리의 가렴주구에 백성이 먹고살기 어려워 원성이 하늘을 찔렀고 민란이 사방에서 일어났던 일을 비교해 본다면 반정이란 것도 성리학의 도덕성을 구실로 일으킨 정권교체 쿠데타였을 뿐이다.

|

| ▲ 왕릉은 무인석 한 쌍과 문인석 한 쌍이 상설되지만 폐군주의 무덤은 문인석 두 쌍이 왕위를 잃은 연산군을 보필하고 서 있었다. |

연산군 12년(1506) 7월 20일 월산대군 부인 박씨가 죽는다. 연산군의 도덕성에 후세까지 가장 비난을 받고 있는 일이 큰어머니인 월산대군 부인 박씨를 겁탈했다는 일이다. 박씨의 나이는 정확히 알 수 없으나 당시 나이가 연상인 부인을 맞아들인 결혼풍조로 보아 월산대군보다 위일 것으로 추정된다.

1454년생인 월산대군(1454~1489)이 1476년생인 연산군보다 22년 위이고 박씨의 나이는 연산군보다 23년 이상이 될 것으로 보인다. 연산군이 폐위되던 해 죽어 왕의 아이를 임신했다는 소문이 떠돌았다는 박씨 나이는 53세 이상일 것이다. 53세 전후라면 여자로서 폐경기에 달하고 상식적으로도 그 나이에 임신했다는 것은 도저히 이해가 가지 않는 일이다.

월산대군 부인 박씨는 연산군이 어릴 때부터 손수 길러 어머니와 다름없는 존재였다. 이 때문에 실록에도 십여 차례 연산군이 쌀과 노비 등을 박씨에게 내렸다는 기록이 나온다.

왕조실록에 이 사건은 '월산대군 이정의 처 승평부 부인(昇平府夫人) 박씨가 죽었다. 사람들이 왕에게 총애를 받아 잉태하자 약을 먹고 죽었다고 말했다.(연산 12년 7월 20일)'는 단 한 줄 기록밖에 없다. 여기서 사실이 그랬는지는 알 수 없고 '사람들이' 그랬다는 '카더라'식으로 슬쩍 비켜간 글 행간을 주목해야 한다. 반정 이유에서도 박씨가 양모(養母)라는 이유로 금내(禁內)에 머무르게 했다며 아리송한 소문을 부추기는 말뿐이다.

|

| ▲ 연산군 묘역으로 들어가는 입구의 은행나무는 수령 830년 거목이다. 저 나무는 폐왕이 이곳에 묻히는 장면을 목격했으리라. |

박씨가 죽고 두 달이 못되어 반정이 일어났고 연산군은 폐위됐다. 그리고 역사도 그들의 손에 편찬됐으니 터무니없는 소설이나 소문까지 의도적으로 쓰지 않았다는 것을 누가 증명할 것인가.

오마이뉴스 한성희 기자

관련글

왕과 나의 김처선 - 실제로는 일곱 임금 거쳐.. 연산군에게 직언했다가 극형"왕의 남자"의 김처선, 그와 연산군의 역사적 진실을 밝힌다 - KBS 한국사전(傳)역대 사극 속의 연산군 비교연산군에게 폭군이란 딱지는 누가 붙였을까?중국판 폐비 윤씨 사건폐군의 여인들 - 장녹수와 김개시비운의 왕비, 연산군의 생모 폐비 윤씨의 묘폐비 윤씨 이야기 - 그녀는 왜 폐비가 되었나?연산군 이야기 (성종, 폐비 윤씨 이야기 추가)연산군의 여인, 장녹수 - 실제로 엄청난 미인형 얼굴이었을까?조선시대 4대 사화 - 그 원인과 결과는?

파란토마토

2006. 3. 7. 14:19

2006. 3. 7. 14:19

|

| ▲ 영화 <왕의남자>에서 연산군역을 맡은 정진영. |

| ⓒ 이글픽처스 |

왕은 왕이로되 왕이 아닌 왕이 바로 연산군이다. 이러한 연산군이 영화 <왕의 남자>가 뜨자 새로운 관심이 모아지고 있다. 조선 역대 왕 중에서 연산군만큼 소설과 연극, 영화, 드라마에 등장하는 인물도 많지 않을 것이다. 그동안 수많은 작품에 등장한 연산은 폭군으로 그려졌다. 하지만 이번에 뜬 연산군은 마마 콤플렉스에 힘들어하는 인물로 그려지고 있다.

연산군은 폭군이었을까? 그의 재위기간 12년은 실록이라는 이름을 얻지 못하고 <연산군일기>로 남아있다. 내용 또한 패악으로 그득하다. 그것을 바탕으로 만들어진 교과서로 학습하고 그것을 자료로 만들어진 소설을 읽고 영화 연극 드라마를 접한 우리들은 그를 폭군으로 기억한다. 이는 <연산군일기>를 무비판적으로 인용한데 따른 폐해라 할 수 있다.

조선실록은 그 기록성에 있어서 세계에 유례를 찾아볼 수 없으리만큼 훌륭한 문화유산이다. 하지만 역사적 사실에 대한 객관성에 있어서는 미흡한 점을 부인하지 못한다. 적자 후손 또는 방계혈통으로 이어지는 왕통의 연결고리에서 냉정한 객관성을 유지하는데 한계점이 있었다.

|

| ▲ 연산군이 19세의 나이에 왕으로 등극했던 창덕궁 인정전 |

| ⓒ 이정근 |

<연산군일기>와 <광해군일기>처럼 반정 시 전위자의 기록은 반정을 기정사실화해 반정의 시각으로 기록해야 했다. 즉 성공한 쿠데타이기에 성공자의 눈높이에 맞춘 맞춤형 기록이라는 뜻이다. 또한 실록 자체의 당위성을 검증할 기회를 원천봉쇄했고 후대에 수정보완을 금기시했기 때문이다.

여기에 한술 더 떠 후대의 작가들이 자신의 작품에 흥미 본위의 긴장감을 극대화 하고 극적인 완성도를 높이기 위하여 그를 폭군으로 과장하여 그렸다. 실록 어디에도 연산군을 폭군이라 지칭한 말은 없다. 작가가 상상력을 동원하여 만든 작품 속에 그려진 인물일 뿐이다.

1910년대 이후에 발표된 소설에 등장하기 시작한 연산은 폭군 일색이다. 작품성을 위하여 그려진 폭군이라는 이미지가 굳어진 셈이다. 하지만 이 시기가 일본 제국주의가 발호하던 시기라는 것을 잊어서는 안 될 것이다. 일본 제국주의는 조선이라는 국가를 이조(李朝)라 폄하하고 사색당쟁에 패망할 수밖에 없는 국가로 매도하며 자신들의 한반도 침략을 정당화 하려 했다. 자의든 타의든 황국사관에 일조한 셈이다.

|

| ▲ 연산군이 반정군에 폐위되어 강화도에 위리안치될 때 건넜을 갑곶나루터. 연산군은 살아서 이 바다를 건넜고 백골이 되어 이 바다를 건넜다. 현재는 강화대교가 놓여있다. |

| ⓒ 이정근 |

우리는 반복되는 학습에 익숙해진 셈이다. 무의식중에 반복되는 교육은 본의 아닌 결론과 만나게 된다. 우리는 공산당은 이마에 뿔이 나고 도깨비처럼 생겼을 것이라는 교육을 받고 그럴 것이라고 당연하게 생각했던 경험이 있다. 하지만 만나보니 뿔도 나지 않고 도깨비처럼 생기지 않아서 당혹스러웠던 기억이 있다. 반복학습의 결과는 이렇게 황당한 결과를 초래한다.

그렇다면 <연산군일기>는 누가 썼을까? 그를 권력의 자리에서 밀어낸 반정공신들의 입김이 서린 자들이 썼다. 때문에 그를 폭악무도한 폭군으로 깎아 내리고 인륜을 파괴한 패륜아로 낙인찍어야 자신들의 쿠데타 명분을 얻을 수 있기에 과장하여 기록되어 있다는 점을 간과해서는 안 될 것이다. 역대 조선실록 중에서 <연산군일기>만큼 역사적 사실을 작의적으로 기록한 실록도 없다는 것을 주지할 필요가 있다.

물론 실록의 생명은 객관성이다. 사관이 기록한 사초, 승정원일기, 의정부등록, 일성록, 비변사등록 등 사료를 바탕으로 엄선된 인물들이 실록 편찬에 참여했다. 하지만 <연산군일기>는 그가 반정군에 의하여 권좌에서 쫓겨나 강화도 교동에서 숨을 거둔 후에 편찬되었다는 점에서 승자의 기록이다. 연산은 패자다. 패자가 무슨 말을 할 수 있으랴

|

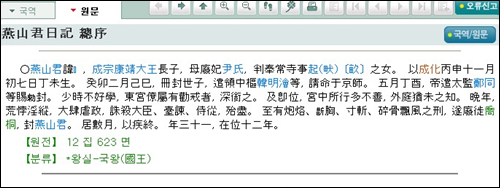

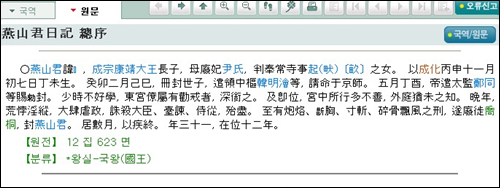

| ▲ <연산군일기> 총서 전문 |

| ⓒ 이정근 |

조선시대 역사적 사료의 보고로 일컬어지는 역대 왕 실록 중 실록이라는 이름을 얻지 못하고 일기로 남아있는 것이 <연산군일기>와 <광해군일기>다. 그 <연산군일기>를 한마디로 압축하는 <연산군일기> 첫 장 총서에는 연산군의 실정과 패악이 대부분을 차지하고 있다. 물론 사관들이 사초에 근거를 두고 기술하였겠지만 의도된 작의성이 엿보인다. 여기에 <연산군일기> 총서를 그대로 옮겨 독자의 이해를 돕고자 한다.

연산군, 휘(諱) 융(㦕)은 성종 강정 대왕(成宗康靖大王) 의 맏아들이며, 어머니 폐비(廢妃) 윤씨(尹氏), 판봉상시사(判奉常寺事) 윤기무(尹起畝) 의 딸이 성화(成化) 병신년 11월 7일(정미)에 낳았다. 계묘년 2월 6일(기사)에 세자(世子)로 책봉(冊封)하고, 영중추부사(領中樞府事) 한명회(韓明澮) 등을 북경(北京)에 보내어 고명(誥命)을 청하니, 5월 6일(정유)에 황제가 태감(太監) 정동(鄭同) 등을 보내어 칙봉(勅封)을 내렸다.

소시(少時)에, 학문을 좋아하지 않아서 동궁(東宮)에 딸린 벼슬아치로서 공부하기를 권계(勸戒)하는 이가 있으매, 매우 못마땅하게 여겼다. 즉위하여서는, 궁안에서의 행실이 흔히 좋지 못했으나, 외정(外庭)에서는 오히려 몰랐다.

만년(晩年)에는, 주색에 빠지고 도리에 어긋나며, 포학한 정치를 극도로 하여, 대신(大臣)·대간(臺諫)·시종(侍從)을 거의 다 주살(誅殺)하되 불로 지지고 가슴을 쪼개고 마디마디 끊고 백골을 부수어 바람에 날리는 형벌까지도 있었다. 드디어 폐위하고 교동(喬桐) 에 옮기고 연산군으로 봉하였는데, 두어 달 살다가 병으로 죽으니, 나이 31세이며, 재위 12년이었다.

|

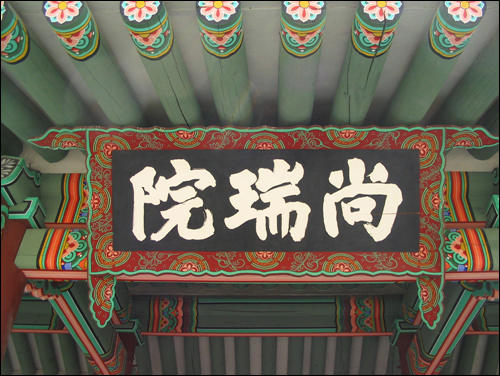

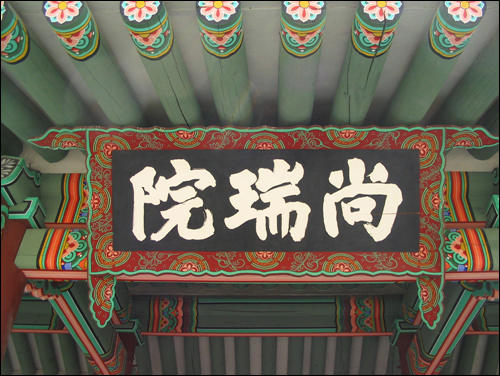

| ▲ 상서원 현판. 승정원과 함께 왕명을 출납하던 곳이다. 연산은 승정원에 어제시를 내리고 정원들로 하여금 답시를 올리도록 했다. |

| ⓒ 이정근 |

庸質臨臣十載回(용렬한 자질로 위에 있은 지 10년이 되었건만)

未敷寬政愧難裁(너그러운 정사 못하니 부끄러운 마음 금할 수 없네)

朝無勉弼思宗社(조정에 보필하고 종사 생각하는 자 없으니)

都自沖吾乏德恢(나이 어린 이 몸이 덕이 없나 보구료)

연산10년 3월에 지은 연산군의 시다. 연산군은 이러한 시를 지으면 혼자 감상하는 것이 아니라 승정원에 내려 보내 정원들로 하여금 답시를 지어 올리게 했다. 자신의 실책을 부끄럽게 생각하고 신하들과 교감하고 시적 토론을 하자는 뜻이 담겨있다.

妄節投身熾火中(지나친 절조로 몸을 불 속에 던졌으니)

徒知高義不知通(높은 절의만 알고 변통 모르네)

虛名處理無相亂(헛된 명예 때문에 흐리지 말라)

正似飛蛾赴燭紅(불보고 날아드는 나비 같으니)

深院無人麗景融(심원에 사람 없고 경치만 아름다워)

桃凝香露醉春風(이슬 맺힌 복사꽃 봄바람에 취하였네)

須緣濃雨添嬌蘂(듬뿍 맞은 비로 꽃술이 더 예뻐라)

手折芳枝拭艶紅(꽃다운 가지 꺾어 요염한 꽃 닦아주리)

평제를 독살한 다음에 유자영을 황태자로 세워놓고 자신이 가황제노릇을 하다 찬탈하여 진황제가 되었던 한나라의 효평황후가 반정군에 쫓기어 불속에 몸을 던져 죽었던 고사를 인용하여 연산군이 권좌에서 쫓겨나기 1년 전, 그러니까 연산 11년 11월 5일에 지은 시다. 역사를 모르면 지을 수 없는 시다.

|

| ▲ 도봉산 자락에 초라하게 누워있는 연산군. 왼쪽이 연산군이고 오른쪽이 거창군부인 신씨다. |

| ⓒ 이정근 |

연산군은 태어날 때부터 폭군은 아니었다. 조선 역대 왕 중에서 세종대왕에 버금가는 성군으로 추앙받는 아버지 성종의 원자로 태어난 연산은 성종이 승하하자 뒤이어 조선 10대 왕에 즉위했다. 즉위 초기에는 정치에 서툴기도 했지만 할머니 인수대비의 말을 잘 따랐다.

심성도 여리고 감성도 풍부했다. 시(詩)도 130여 편을 썼다. 학문의 깊이가 없으면 쓰지 못하는 것이 칠언절구다. 훗날 반정군에 의하여 대부분 불태워졌지만 다행스럽게도 연산군일기에 120여 편의 시가 남아있어 그의 시심(詩心)을 오늘에 전한다.

서모 자순대비(장현왕후)를 친모로 생각하고 깍듯이 모셨다. 훗날 중종으로 즉위한 이복동생 진성대군도 사랑했다. 그가 진성대군을 견제했더라면 진성대군이 중종이라는 용상의 자리에 오르지도 못했을 뿐만 아니라 살육이 춤추는 광기의 시대에 살아남지 못했으리라. |

| 2006-03-07 16:36 |

ⓒ 2007 OhmyNews | |

|